언론보도에 나오는 면접관은 대체로 부정적인 이미지다. 요즘같이 취업이 어려운 시기에 면접관들이 갑의 위치에 놓이고 각종 부적절한 발언으로 지원자에게 불쾌감을 주는 사례 등이 기사화될 수밖에 없기 때문이다. 아니면 특정 회사의 면접관 성비 등이 편향됐다는 비판 기사도 종종 보인다. 면접관들의 불쾌한 발언을 전하는 온라인상 면접후기까지 더하면 지원자들에게 면접관은 상대하기 어려운 존재다.

그런 면접관도 사실 한 명의 회사원이고, 사람이다. 갑질하는 면접관이 없어졌다고 말할 순 없지만 자신의 판단으로 회사의 중요한 결정을 망칠 수 있다는 마음에 긴장하는 면접관들도 많다. 상당수 직장에선 갑질·성희롱 논란을 막고자 면접관에 대한 교육을 별도로 진행한다. 직장 동료를 뽑는 과정이니 ‘스펙보다 정말 같이 일하고 싶은 사람’을 찾고자 열심히 노력하는 면접관도 있다.

누군가에겐 채용 면접이 일생일대의 기회일 수도 있지만 직장인인 면접관에게는 그저 그날 주어진 ‘일’이기도 하다. 어떤 면접관에게는 부담 없이 하루 앉아있는 ‘일’이기도 하고, 특정 미션을 부여받은 면접관은 지원자보다 더 부담을 느끼기도 한다. 면접관도 마음에 드는 지원자에게 ‘꼭 합격하길 기원’하거나 ‘다른 회사에 가지 말라’는 눈빛을 보내기도 한다.

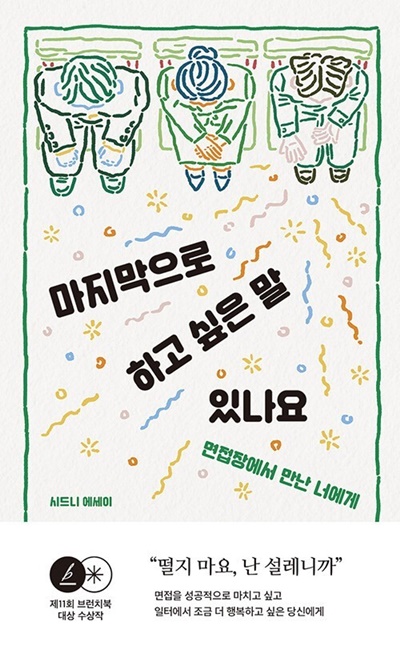

면접관에 대한 고정관념을 깨는 책 ‘마지막으로 하고 싶은 말’은 저자 ‘시드니(필명)’가 지원자 수백명을 만난 경험과 느낀 점을 담았다. 제11회 브런치북 대상 수상작 ‘면접관 일기’를 바탕으로 엮은 책으로, 그동안 면접관의 면접 후기를 생생하게 남기는 경우가 드물기에 독자들에게 큰 호응을 얻었다. 면접이 수치화된 스펙의 배경을 따져 묻고, 곤란한 질문으로 압박하더라도 굳건하게 잘 버틴 사람을 뽑는 과정 정도로 생각했다면 이 책을 통해 편견에서 다소 벗어날 수 있다.

면접관은 어떻게 구성될까? 일단 채용할 분야의 전문성이 있는 실무자가 면접관으로 참석한다. 물론 면접 당일 업무를 빼도 될 만한 사람이나 면접 실무부서인 인사팀이라 어쩔 수 없이 오는 면접관도 있다. 면접관마다 관점이나 스타일이 다를 수밖에 없고, 일부 면접관의 언행으로 당락을 예단해선 안 되는 이유다.

“압박 면접을 마치고 나면 면접관인 나도 다리가 풀렸다. 지원자가 너무 마음에 든 나머지 우리 회사에 오지 않을까봐 걱정되기 시작한다. 내가 너무 세게 말했나? 질문이 너무 수준 낮았나? 면접 보고 나서 우리 회사에 안 오면 어떡하지? 등등 온갖 걱정이 날 감싸기 시작한다.”(70쪽)

압박 면접을 담당했던 저자의 솔직한 고백이다. 면접도 사람과 사람의 만남이기 때문에 면접관도 옆에 앉아있기 싫은 면접관이 있다. 한쪽에선 시대착오적 질문이 나오지만 다른 쪽에선 지원자에게 어떻게든 기회를 주고 싶어하기도 한다. 작은 감사 표현과 눈 맞춤이 왜 중요한지, 당당함과 무례함의 경계는 어디이며, 흥분한 면접관을 잠재우는(?) 방법은 무엇인지 등 면접 팁도 꽤 구체적이다.

신입 채용뿐 아니라 경력 채용에 대한 이야기도 다룬다. 경력채용은 ‘험지 출마’(117쪽)다. 내부 구성원들이 기피하는 부서 인력을 뽑거나 사업 확장을 위해 만든 부서 인력을 뽑아 시스템이 부족한 경우가 많아서다. 신입과 경력 채용의 차이를 설명한 부분도 중요하지만 책에선 결국 조직은 어떤 사람을 원하고, 나는 어떠한 구성원인지 고민하게 한다.

자칫 면접 지원자를 위한 자기계발서처럼 보이지만 책 후반부에는 회사 생활에서 느낀 인상적인 직장 동료들에 대한 이야기가 나온다. 회사 일에 어느 정도 적응이 되면 많은 이들이 자신의 이익을 위해 일하기 마련이다. “어떤 일을 해야 승진이 유리할까, 누구한테 얹어가야 덜 일하고 티는 날까, 어떤 상사에게 잘 보여야 좋은 평가를 받을까”(261쪽) 등이다.

소비재를 파는 회사에서 당연히 소비자를 위한 물건을 만드는데 최선을 다할 것 같지만 현실은 정반대인 경우도 많다. 소비자는 사라지고 사내 정치의 결과로 어떠한 제품이 만들어지기도 한다. 그렇지만 저자는 동료 ‘양진’이 최종 목표인 소비자를 기준으로 놓고 일을 추진하는 점을 높게 평가한다. 독자가 바라보는 곳을 함께 바라보고 있는지, 언론인에게 적용할 수 있는 질문이기도 하다.

관련기사

- 기후위기는 왜 인권의 문제일까?

- [슬기로운 서평생활] 엄마와 딸이 닌텐도로 ‘레벨업’하는 방법

- [슬기로운 서평생활] 86동업자가 쓰는 86정치 결별선언문

- [슬기로운 서평생활] 책이 전통매체라면, 책방은 새로운 미디어

‘빨리빨리’ 문화가 보편적인 사회생활에서 하나를 깊게 파고드는 동료 ‘연두’의 사례도 인상적이다. 연두씨의 업무는 ‘소비자도 모르는 필요(언맷 니즈, unmet needs)’를 찾아 신제품 콘셉트를 잡는 일인데 내부 구성원들을 설득하는 일부터 쉽지가 않다. 그런 연두씨에 대해 저자는 “그녀의 느림에는 다들 이유가 있다고 생각한다. 한가지만 몰입한 사람은 외골수일 것 같지만 길을 만들어본 사람은 다른 길도 만드는 방법을 알고 있다”(270쪽)고 했다. 직장 내에서 다소 느려 보이는 사람을 인정해주는 목소리를 듣기는 쉽지 않은데 무려 ‘면접관’ 출신이 말해주니 위로가 된다.

저자는 브런치북 누계 100만 조회수를 달성한 ‘청담동은 명품을 안 입는다’를 기초로 올 가을 브런치를 통한 두 번째 책을 낸다. 시골사람인 저자가 서울 강남구 청담동이라는 소위 ‘부자동네’에 던져지면서 겪은 에피소드를 담은 내용이다. ‘마지막으로 하고 싶은 말 있나요’가 먼저 출간됐지만 출간 제안은 청담동 이야기로 먼저 받았다고 한다. 카카오는 이달에 시드니의 이번 책(7월17일 출간)을 포함해 브런치북 출판 대상 수상작 10편을 도서로 출간했다.

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.

![[오마주]‘제다이 이정재’의 운명은 어떻게 될까](/uploads/images/20240727/f4d787064fe7f825c7.jpg)

![허웅 전 여친 "돈 안 주면 임신 폭로"…공갈인지 모호하다고? [이용해 변호사의 엔터Law 이슈]](/uploads/images/20240727/637a3429fe479b4ccb.jpg)