[폴리뉴스 차재원 칼럼니스트] 미국 대선의 가장 큰 특징은 역시 승자독식(Winner-Takes-All)이다. 그럼 승자독식이 뭘까. 쉽게 말해, “이긴 사람이 다 먹는다”는 뜻이다. 미국 대통령 선거는 유권자가 특정 후보에 투표하면 그 후보를 지지하는 선거인단(Electoral College)이 주별로 먼저 선출되고, 이들이 한 자리에 모여 최종적으로 대통령을 형식적으로 결정하는 간접선거 형태다.

각 주는 상하원 의석수에 따라 모두 538명의 선거인단을 나눠 가지는데 특정 주에서 단 한 표라도 더 많이 득표한 후보가 그 주에 배정된 선거인단을 모두 “꿀꺽”한다. 주 전체를 하나의 투표 단위로 간주해 극소수 표 차이로 이겼다 하더라도 그 후보가 전체 선거인단을 모조리 차지한다는 뜻이다. 가장 많은 선거인단 54명을 보유한 캘리포니아주를 예로 들어보자. 여기서 A 후보가 51%, B 후보가 49%를 득표했다고 하자. 그런데 정말 아슬아슬하게 이긴 A후보가 혼자서 54명의 선거인단을 독차지하게 된다. B 후보가 얻는 49%의 표는 그냥 죽은 표, 사표(死票)가 돼 버린다. 그런데 B 후보가 선거인단이 많이 배정된 대형주에선 아슬아슬하게 지고 대신 중·소형주를 크게 이길 경우가 생길 수 있다. 이때 B 후보는 미국 전체 유권자 표를 합산한 총투표수(popular vote)를 앞설 수 있다. 하지만 선거인단 확보는 승자독식으로 인한 독특한 선거제 탓에 뒤지는 경우가 생길 수 있다. 이렇게 되면 정말 억울하게 대통령 선거에서 떨어질 수 있게 된다.

실제 미국 선거 역사상 이런 엇박자 결과가 생긴 경우가 모두 5차례 있었다. 이 중 세 번은 1800년대 있었다. 1824년 존 퀸시 애덤스, 1876년 러더퍼드 B 헤이스, 1888년 밴저민 해리슨 대통령이 주인공들이다. 마지막 두 번은 우리가 알만 한 케이스다. 먼저 2000년 선거. 공화당 조지 W 부시-아버지 부시 말고 아들 부시-와 민주당 엘 고어가 맞붙었다. 최대 승부처였던 플로리다주가 개표 과정에서 불거진 무효표 논쟁으로 대법원까지 가는 소송이 벌어졌다. 당시 대법원은 공화당 정권 때 지명된 보수 대법관 우위였던 상태. 이 대법원이 부시 손을 들어줌으로써 부시는 25명의 플로리다주 선거인단을 통째로 꿀꺽했다. 이 덕분에 매직넘버에 단 한 명을 넘긴 271명을 얻어 간신히 대통령에 당선됐다.

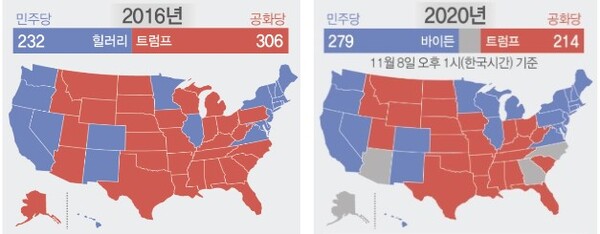

이때 고어가 더 억울했던 건 전국의 총투표수에선 부시보다 54만 3천 표를 더 얻었다는 점. 당시 고어가 확보한 선거인단은 266명으로 당선에 딱 4명 모자랐다. 지난 2016년 선거는 더 큰 엇박자가 빚어졌다. 당시 민주당 힐러리는 총투표수에서 공화당 트럼프보다 무려 286만 8천 표를 더 얻었다. 하지만 선거인단은 승자독식 구조 탓에 정반대 결과가 나왔다. 이른바 경합주 7개 중 힐러리가 네바다주를 제외한 6곳에서 근소한 표 차이로 지는 바람에 트럼프가 6개 주 88명의 선거인단을 독식한 탓이다. 이에 따라 힐러리는 227명 선거인단 확보에 그친 반면 트럼프는 매직넘버를 30명이나 훌쩍 넘기는 304명 확보로 승리를 거뒀다. 정말 힐러리 입장에선 분통 터질 노릇이 아닐 수 없다. 그러나 힐러리도, 그에 앞선 고어도 깨끗하게 결과에 승복했다. 승자독식의 구조적 모순보다는 승자독식의 정치적 전통을 기꺼이 받아들였기 때문이다.

그렇다면 미국은 왜 승자독식이라는 독특한, 아니 이상한 방식을 유지하고 있을까. 대략 5가지 이유가 꼽힌다. 첫 번째론 미국이 연방제 국가라는 점이다. 여러 주가 모인 연방 시스템에서 개별주가 정치적 목소리를 크게 내기 위해선 정치적 의견을 통일해야 하는데, 바로 이런 합의된 의사를 만들기 위해 승자 독식제를 활용한 것이다. 둘째론 인구가 적은 주들의 이해 때문이다. 소그만 주들 입장에선 분산된 표를 특정 정당의 한 후보에 몰아줘야 전국 무대에서 힘을 가질 수 있다. 그래서 승자독식제가 “규모가 작은 주들이 자신의 권리를 지키기 위한 정치적 타협의 산물”이라는 얘기가 나온다. 세 번째는 선거인단의 배신행위를 막기 위해서다. 한 주의 선거인단을 모두 같은 당원으로 통일해야 한 달 뒤에 있는 선거인단의 대통령 최종 선거 때 개개인의 표심이 바뀌는 것을 막을 수 있다는 논리다. 그리고 승작독식제가 선거 결과를 보다 명확하게 만들어 준다는 이점도 작용했다. 각 주에서 승리한 후보가 해당 주의 모든 선거인단을 독식하기 때문에 전국적인 결과를 쉽게 집계할 수 있다. 2024년 미국 인구는 3억4천5백만 명. 유권자수는 대략 2억4천4백만 명. 지난 2020년처럼 투표율이 66% 정도 된다면 투표수만 1억5천만 표에 육박한다. 엄청난 유권자의 표심을 승자독식제는 신속하게 결정하는 데 도움을 준다. 마지막으로 연방 헌법이 주별 선거인단 할당 방식을 특별히 규정하지 않고 있다는 점도 무시할 수 없다. 각 주가 유리하게 선거인단을 할당하도록 재량에 맡긴 셈인데, 각 주입장에선 승자독식이 자신들의 정치적 영향력을 극대화하는데 가장 도움이 된다고 판단한 것이다.

바로 이런 헌법상의 규정 미비 탓에 미국 50개 주가 전부 승자독식제를 채택하진 않는다. 네브래스카주와 메인주가 예외적 방식을 채택하고 있다. 상원 2명과 하원 3명을 가진 네브래스카주의 경우 상하원 의석수에 맞춰 모두 5명의 선거인단을 갖고 있다. 이중 상원 몫 2석은 주 전체에서 가장 많은 표를 얻은 후보가 차지하고 하원 몫 3석은 하원 개별 선거구에서 이긴 당이 선거인단을 차지하게 된다. 공화당 우세 주로 통하는 네브래스카주의 경우 하원 선거구 3곳 중 유독 민주당세가 강한 한 곳이 주도 오마하시다, 여기서 민주당이 선거인단 1명을 챙기는 셈이다. 4명 선거인단을 가진 메인주도 같은 방식으로 선거인단을 분배한다. 사실 두 곳의 선거인단 수는 불과 9석에 그쳐 이들의 예외적 배분 결과가 판세에 영향을 크게 미치지 않았다. 하지만 이번 대선은 어느 때보다 초박빙. 그래서 공화당은 네브래스카주에서 단 1명의 선거인단도 빼앗기지 않으려고 주 전체의 승자독식제를 추진하기도 했으나 내부 반발로 결국 무산됐다.

어쨌든 승자독식의 특성 탓에 후보들은 무작정 많은 표를 끌어 모으기 위해 전국을 돌아다니기보다 후보간 접전이 벌어지는 경합주에 총력전을 펼친다. 얼핏 54명 선거인단이 걸린 캘리포니아주, 40명의 텍사스주, 28명의 뉴욕주 등 이들 대형주가 후보간 최대의 격전장이 될 것 같지만 실상은 그렇지 않다는 말이다. 캘리포니아와 뉴욕은 민주당 텃밭, 텍사스주는 공화당 안방으로 사실상 ‘다 잡은 물고기’인 셈이다. 이런 안전주(safe state)에선 후보들은 거의 유세를 하지 않는다. 양당 후보들이 결국 목을 매는 곳은 선거 때마다 그네(swing)를 타듯 왔다 갔다 하는 스윙 스테이트(swing state), 경합주다. 최종 판세가 여기서 결정 나기 때문이다. 보통 경합주라 하면, 최근 20년 동안의 대선 중 적어도 한 번 이상 지지 정당을 바꾼 주 또는 전체 득표율 차이가 5% 미만을 기록한 주를 일컫는다.

이번 대선에서 가장 주목을 끄는 대표적 경합주는 7개다. 펜실버니아(20) 미시간(16) 위스콘신(10) 조지아(16) 노스 캐롤라이나(16) 애리조나(11) 네바다(6석)주다. 모두 95명의 선거인단이 걸려있다. 지난 2020년 선거 경우 바이든이 노스 캐롤라이나를 제외한 경합주 6개를 이겼는데, 그 차이가 정말 살벌했다. 모두 3% 이내 차이로 선거인단을 독식했다. 그중에서도 조지아는 불과 0.24%, 애리조나는 0.31%, 위스콘신은 0.45% 차이로 이겼다. 트럼프가 전체 투표수 6백만여 표 중 1만1천779표가 뒤졌던 조지아주의 선거관리 담당 공화당 출신 주 총무장관을 닦달하며 “결과를 뒤집어라”고 흥분했던 이유를 알 수 있다. 이들 경합주에서의 승리가 바이든 당선의 결정적 추였다.

반면 8년 전, 2016년 선거에선 트럼프가 네바다를 제외한 나머지 6개 주에서 힐러리를 아슬아슬하게 이겨 승리의 발판을 마련했다. 특히 동북부 공업지역인 미시간과 위스콘신, 펜실베이니아는 전통적으로 민주당 강세 지역이었다는 점에서 힐러리에겐 뼈 아팠다. 사실 이들 지역은 ‘녹이 슬다’는 뜻의 러스트(rust)와 지대를 뜻하는 벨트의 합성어인 러스트 벨트로 불려왔는데, 말 그대로, 과거 미국의 대표적인 공업지대로 번창했다가 몰락한 지역을 일컫는다. 트럼프는 ‘미국을 다시 위대하게’, Make America Great Again, 즉 MAGA 캠페인을 통해 일자리를 잃은 중하위층 백인 노동자를 저격해 표심을 뒤집는데 성공했던 것이다. 어쨌든 트럼프 입장에선 러스트 벨트에선 1승1패를 기록한 셈. 이번에는 반드시 이곳 민심을 되찾아 오겠다는 각오다. 이를 위해 가난한 백인 노동자층을 일컫는 ‘힐빌리(Hillbilly)’의 아들이자, 이를 소재로 자전적 이야기를 쓴 입지전 인물, 밴스 오하이주 상원의원을 부통령 러닝메이트로 지명했다. 이에 맞서는 민주당 해리스 역시 이곳을 빼앗겨선 절대 안되는 상황. 그래서 전미자동차노조(UAW) 등 노조의 지지를 바탕으로 러스트 벨트 사수에 나선 상황이다.

이처럼 승자독식 탓에 양당 모두 다 잡은 물고기, 안전주는 뒷전인 채 경합주에서만 죽기 살기식의 이상한 선거판이 만들어지고 있다. 실제 양 후보는 우리 돈 조 단위의 천문학적 선거자금 절대 다수를 경합주 캠페인에 쏟아붓고 있다. 여기서 주목되는 한 가지는 경합주를 제외한 나머지 주, 즉 민주 공화 양당이 정치적 아성을 쌓은 안전주들이 미국판 지역구도를 만들고 있다는 점이다. 파란색 상징의 민주당은 태평양 연안주와 북·동부주를 독식하고, 빨간색 공화당은 중부와 남부를 석권하는 양상이다. 지도상으로 보면 매번 대선 때마다 거의 똑같은 모양새를 반복하고 있다. 지난 2016년 트럼프 당선이 확정된 후, 민주당 텃밭 캘리포니아에서는 선거 결과에 승복하기 힘들다며 연방 탈퇴를 요구하는 ‘칼렉시트(Calexit)’ 주장이 나오기도 했다. 그래도 미국은 대통령 선거는 물론 상·하원과 주지사 등 다른 선출직 투표도 함께 진행되는 탓에 대선에서의 사표 발생을 이유로 쉽게 투표를 포기하지 않는다. 그래서 모양새는 영호남, 동서로 나뉜 우리의 지역 구도와 판박이지만 이로 인한 지역적 정치적 독식 우려는 상대적으로 약하다.

차 재 원

폴리뉴스 칼럼니스트

부산가톨릭대학교 특임교수(현)

국회부의장 비서실장(전)

육군미래자문위원(전)

※ 외부 필자의 기고는 <폴리뉴스>의 편집 방향과 일치하지 않을 수도 있습니다.

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.